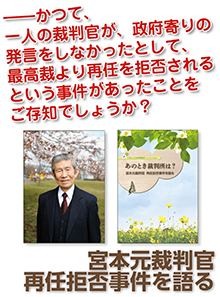

コラム3:2010年の年頭に

2010.1 弁護士 宮本 康昭

今年は21世紀の最初の10年一区切りを迎える年ですが、司法制度改革が本格的に始まって10年という年でもあります。

司法制度の改革は1990年に日本弁護士連合会(日弁連)が出した「司法改革宣言」から10年の、いわば助走期間の後、1999年に司法制度改革審議会の発足をもって始まりました。

「市民による司法」と「市民のための司法」を掲げた市民の司法への改革の要求は、そこで力強くその実現を目指したのでした。

政治や経済の世界では、この20世紀末から21世紀初頭にかけての時期は激動の時代でした。アメリカのブッシュ政権の中枢を支配して自らネオコン(新保守主義)を名乗る勢力が世界を席巻し、アメリカの目下の同盟者である日本でも新自由主義の旗じるしのもとで規制緩和や自己責任が唱えられ、大多数の国民を苦難に陥れる中で、豊かな者がさらに豊かになるという社会格差の増大が意図的に追求されました。

ネオコンはブッシュ退陣とともに退場し、わが国での新自由主義的政策も自公政権の退場とともに転換の兆しが見えて来た、というのが今の時期です。

ところで、司法制度改革が新自由主義と規制緩和の政策の一環だとして、この度の司法制度改革に反対する意見は審議会の当初からありました。一時は法律学者の多くを巻き込み、民主的な法律家団体のすべてがその意見に賛同するという位でした。

たしかに小泉首相のもとでの政府・自民党が意図した司法制度改革が新自由主義的な思考に強く影響され、「規制緩和型司法制度改革」とでも呼び得るような制度作りを志向していたことは疑いありません。

しかし、現実に実現した制度改革は、国民世論の深部の力を背景に複雑な政治情勢と政治勢力間の矛盾を巧みに運用して「市民の司法」と呼び得る制度改革をかなりの程度実現することができたと私は考えています。

今年は日弁連会長選挙の年です。これまで司法制度改革反対を声高に唱えて会長選挙に挑みつづけていた勢力が、今度は自分でつまずいてしまったのはお気の毒なことでしたが、その選挙スローガンは「司法制度改革は失敗だった」でした。そして、選挙を闘うこととなった人たちの中からは「行きすぎた司法制度改革」「司法制度改革の見直し」などといった言葉が聞かれます。

「失敗」「行きすぎた」「見直し」―――評価はそれぞれですが、司法制度改革に批判的、あるいは消極的な評価ということでは共通するところがあると思います。

しかし、そうでしょうか。それは司法制度改革の現に進行しつつある現場を見た上でのことでしょうか。私が改革の現場を見た印象は上のどれとも違います。

今度の司法制度改革の全部には到底触れられませんから、気のついたものを一、二、あげてみましょう。

裁判員裁判は昨年5月から始まってまだ6ヶ月で、本来まだ「失敗」とも、「見直し」とも言いようのないものですが、始まる前から国民がソッポを向いているから参加しないだろうとか、荷が重くて嫌がられているとか、さんざん言われました。これは正確な認識能力なしに物事をセンセーショナルに事あれかしとさわいだジャーナリズムの責任がきわめて大きいと思うのですが、やってみると裁判員候補者の出席率は90%以上、裁判員の80%がやって良かったという答えです。マスコミの大合唱は完全な見込み違いだったわけで、司法に主体的に関わっていくことに対する市民の意識がマスコミの予想を大きく覆したのです。

裁判官の指名と人事評価制度の改革は、毎年600人の裁判官の新任・再任と3000人の裁判官評価を密室の中での処理から一挙に国民の目の届くところに押し出しました。その透明度を高めるにはまだ改善の余地がたくさんありますが、裁判官たちを密室の中に連れ戻すことはもうできないでしょう。

法科大学院制度と新しい司法試験・司法修習制度は、これまでの数倍の、質の高い実務法律家を生み出す態勢を作りました。市民に需要に応え、市民の身近な司法アクセス態勢をととのえるためにとても大切なことです。弁護士たちの中には、これによって将来生み出される弁護士たちのことを指して「行きすぎた」とか、「見直し」という人々がいるのですが、市民に身近な司法の実現を考えるときに、弁護士たちだけの権益確保と経済的利益擁護だけから司法制度改革を云々することは許されないことでしょう。

今後の司法制度改革には、「失敗」は論外ですが、「行きすぎた」ところも、私には見出すことができません。

そうは言っても司法制度改革がこれでいいのだ、ということではもちろんありません。司法制度改革を推進する立場に立ってみて、不十分なところ、足りないところはたくさんあります。

裁判員制度を更に進めて陪審制度へ、裁判官選任の透明化だけに止まらない官僚裁判官制度の改革から法曹一元へ、等々と課題は山積しています。

司法制度改革については、後戻りの消極的な態度ではなく、更に改革を進める方向に踏み出す積極的な行動こそが求められるもので、今年も改革が前進をつづけられなければなりません。